Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Grundspezifikationen und Modultypen

- Dachvermessung und Bewertung der nutzbaren Fläche

- Abstands- und Layoutbeschränkungen

- Fazit

Einleitung

Bei der Planung und Installation von Photovoltaikanlagen ist die Berechnung der Modulabmessungen auf dem Dach ein entscheidender Faktor für den Projekterfolg. Da die Dachfläche begrenzt ist, führen ungenaue Messungen und Planungen nicht nur zu unzureichender Kapazität und Platzverschwendung, sondern verlängern auch die Amortisationszeit.

Während des Installationsprozesses ermöglicht die Beherrschung der Methoden zur Berechnung der Modulgrößen eine effizientere und praxisgerechtere Planung für Kunden. Auch für private Nutzer ist es hilfreich, die Abmessungen der Module zu verstehen, um einschätzen zu können, ob das eigene Dach für die Stromproduktion geeignet ist.

Eine präzise Berechnung steigert nicht nur die Flächenausnutzung, sondern optimiert auch die Energieerträge und verkürzt die Amortisationszeit. Derzeit liegen die gängigen Leistungsbereiche von PV-Modulen zwischen 410W und 800W. Damit lässt sich auch auf begrenzter Dachfläche eine höhere Stromproduktion erzielen, was sowohl für Wohn- als auch für Gewerbedächer vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten eröffnet.

Grundspezifikationen und Modultypen

Die Abmessungen von Solarmodulen werden hauptsächlich durch die Anzahl der Zellen, die Art der Verkapselung und die Leistungsklasse bestimmt. Derzeit sind monokristalline Module mit einer Länge von 1,6–2,3 m, einer Breite von 1–1,3 m und einer Dicke von etwa 30–40 mm am weitesten verbreitet. Die Unterschiede zwischen den Modellen zeigen sich vor allem in Leistung und Wirkungsgrad:

- Standardmodule: Typische Leistung im Bereich von 400–550 W, kompakte Abmessungen, geeignet für Wohnhäuser oder kleinere Dächer, mit flexibler Montage und einfacherem Transport.

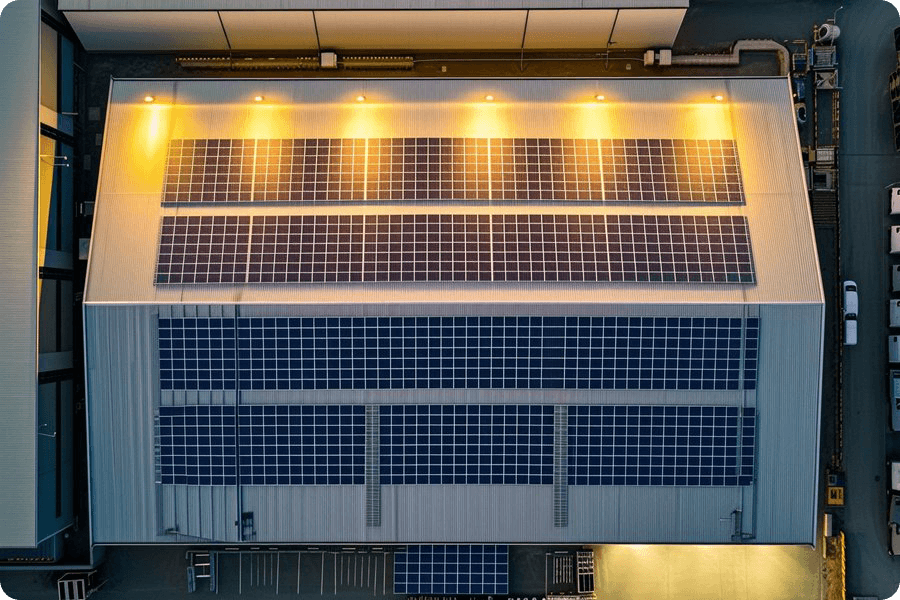

- Großformatmodule: Meist im Bereich von 550–700 W, mit Längen über 2,2 m und Breiten bis fast 1,3 m. Sie sind ideal für gewerbliche und industrielle Dächer, da sich mit weniger Modulen eine höhere Gesamtkapazität erreichen lässt.

- Hochleistungsmodule: Neue Zelltechnologien wie TOPCon, HJT oder IBC ermöglichen bei ähnlichen Abmessungen eine höhere Leistung und geringere Degradation. Besonders geeignet für Projekte mit begrenztem Platz und hohen Effizienzanforderungen.

Für Projektentwickler und Vertriebspartner ist es wichtig, diese Unterschiede zu verstehen, um je nach Dachbedingungen die passende Lösung auszuwählen. Mit einem gängigen Leistungsbereich von 410–800 W können PV-Module sowohl den flexiblen Bedarf von Wohnhäusern als auch die Anforderungen von gewerblichen und industriellen Dächern in Bezug auf Leistung und Kostenkontrolle erfüllen.

Dachvermessung und Bewertung der nutzbaren Fläche

Der erste Schritt bei der Größenberechnung ist die Ermittlung der tatsächlich verfügbaren Dachfläche. Viele Dächer wirken auf den ersten Blick ausreichend groß, doch die effektiv nutzbare Fläche ist oft deutlich kleiner.

1. Bestimmung der nutzbaren Fläche

- Abzug nicht nutzbarer Bereiche: wie First, Dachrinnen, Dachfenster, Schornsteine und Lüftungsöffnungen.

- Berücksichtigung von Verschattung: Bäume oder angrenzende Gebäude können zu bestimmten Zeiten Schatten werfen, weshalb Sicherheitsabstände in der Planung eingehalten werden müssen.

- Wartungsgänge freihalten: Für spätere Reinigung und Instandhaltung werden in der Regel Wege zwischen den Modulreihen oder an den Dachrändern eingeplant.

2. Dachtypen und strukturelle Bedingungen

- Schrägdach: Abmessungen hängen von Neigung und Ausrichtung ab. Südorientierte Flächen sind in der Regel optimal und ermöglichen höhere Jahreserträge.

- Flachdach: Erfordert Montagesysteme zur Einstellung des Neigungswinkels. Zwischen den Modulreihen muss ein größerer Abstand eingehalten werden, um Verschattung zu vermeiden.

- Metall- oder Betondach: Die Tragfähigkeit muss überprüft werden, um sicherzustellen, dass Module und Unterkonstruktion getragen werden können. Gegebenenfalls sind Verstärkungen notwendig.

3. Umrechnung von Fläche und Modulanzahl

Nach der Ermittlung der nutzbaren Fläche lässt sich die benötigte Modulanzahl anhand des Strombedarfs oder der geplanten Systemkapazität berechnen:

Anzahl Module = erforderliche Kapazität (kWp) ÷ Nennleistung pro Modul (kW)

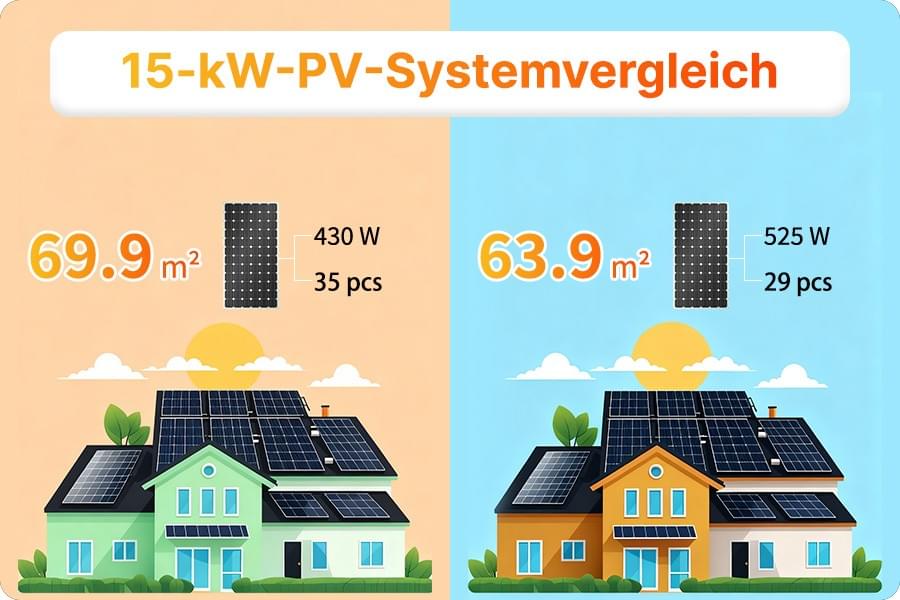

Beispiel: 15-kW-System (für Wohngebäude oder kleine Gewerbeanlagen)

- Mit 430-W-Modulen: 15.000 W ÷ 430 W ≈ 35 Module

- Mit 525-W-Modulen: 15.000 W ÷ 525 W ≈ 29 Module

Formel zur Flächenberechnung

Gesamtfläche ≈ Modullänge (m) × Modulbreite (m) × Anzahl Module

- 430-W-Modul: Größe 1,762 × 1,134 m

1,762 × 1,134 × 35 ≈ 69,9 m² - 525-W-Modul: Größe 1,944 × 1,134 m

1,944 × 1,134 × 29 ≈ 63,9 m²

Fazit: Bei gleicher Systemleistung von 15 kW sparen 525-W-Module etwa 6 m² Dachfläche im Vergleich zu 430-W-Modulen und reduzieren zudem die Modulanzahl um 6 Stück – ein Vorteil für Unterkonstruktion, Verkabelung und Montagekosten.

In Südeuropa mit hoher Sonneneinstrahlung deckt ein 15-kW-System meist den Bedarf der meisten Haushalte oder kleiner Gewerbebetriebe. In Nordeuropa dagegen, wo die Sonneneinstrahlung geringer ist, werden oft größere Flächen oder effizientere Module benötigt. Auch Dachausrichtung, Neigungswinkel und klimatische Bedingungen sind wesentliche Faktoren bei der Größenberechnung.

Abstands- und Layoutbeschränkungen

Warum ist der Abstand zwischen Solarmodulen auf dem Dach so wichtig? Dieser Punkt wird bei der Größenberechnung oft übersehen. Selbst wenn die Dachfläche ausreichend groß wirkt, dürfen die Module nicht zu dicht nebeneinander platziert werden. Der richtige Abstand beeinflusst direkt die Effizienz, Sicherheit und Lebensdauer der Anlage.

1. Warum Abstand notwendig ist

Wenn der Abstand zu gering ist, werfen die Module im Winter oder in den Morgen- und Abendstunden Schatten aufeinander und verringern so den Gesamtertrag. Zu kleine Zwischenräume behindern zudem die Luftzirkulation, was zu höheren Temperaturen und damit geringerer Effizienz führt. Ausreichend Platz erleichtert außerdem die Wartung und sorgt für den nötigen Sicherheitsabstand zu angrenzenden Strukturen.

2. Randabstand und Sicherheitszonen

Neben dem Abstand zwischen den Modulen ist auch der Abstand zum Dachrand entscheidend. In vielen Ländern schreiben Bauvorschriften vor, dass PV-Module einen bestimmten Mindestabstand zum Dachrand einhalten müssen. Dies reduziert das Risiko von Windsog, erleichtert die Dachentwässerung und verbessert den Brandschutz.

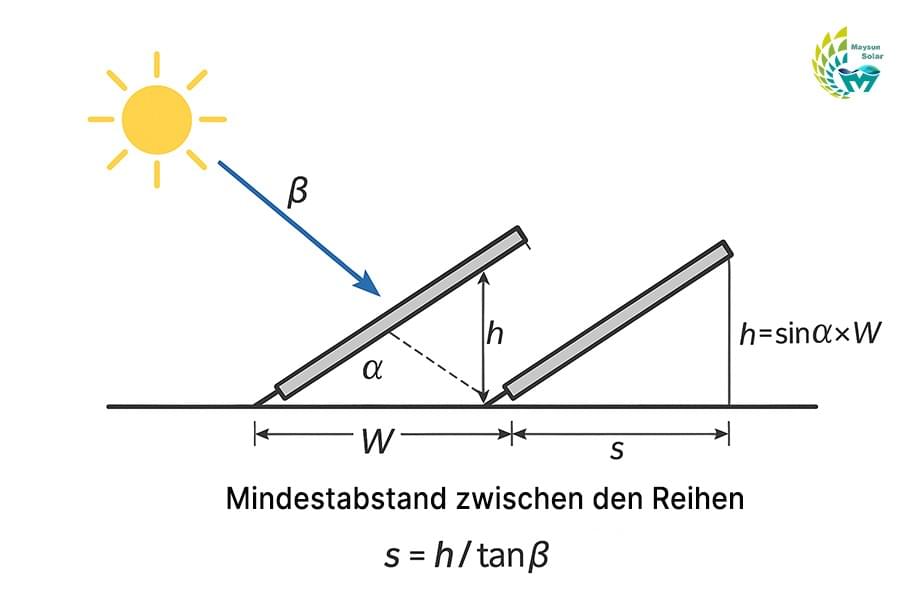

3. Verschattung und Berechnung des Mindestabstands

Der Reihenabstand von Solarmodulen orientiert sich in der Regel an der geografischen Breite und dem Sonnenhöchststand. Häufig wird die minimale Sonnenhöhe zur Wintersonnenwende als Referenz genutzt, um Verschattung über das Jahr hinweg zu vermeiden.

Höhenunterschied = sin(Neigungswinkel) × Modulbreite

Beispiel: Modulbreite 1000 mm, Neigung 15° → Höhenunterschied ≈ 259 mm

Reihenabstand = Höhenunterschied ÷ tan(Sonnenhöhe)

Beispiel: Sonnenhöhe zur Wintersonnenwende 17° → Reihenabstand ≈ 900 mm

In der Praxis werden weitere Faktoren berücksichtigt:

- Azimut-Korrektur: Bei Dächern, die nicht exakt nach Süden ausgerichtet sind, kann ein Kosinusfaktor in die Formel aufgenommen werden, um den Reihenabstand zu optimieren.

- Reihenbreite: In CAD-Layouts nutzen Planer häufig die Reihenbreitenformel, um die Gesamtbreite einer Modulreihe schnell zu bestimmen und die Anordnung effizienter darzustellen.

Solche erweiterten Berechnungsmethoden sind vor allem bei engen Dachflächen oder großen Gewerbedächern wertvoll. Richtig angewendet, lassen sich damit die installierte Leistung und die Gesamteffizienz erheblich steigern.

4. Layoutmethoden und Einfluss der Modulgröße

Eine gängige Methode ist, die Module mit der Längsseite parallel zum Dachfirst auszurichten. Alternativ können sie auch quer verlegt werden, um sich besser an die Dachstruktur anzupassen. Die Modulgröße ist dabei ein entscheidender Parameter: Große Module reduzieren die Gesamtanzahl, erfordern aber größere Abstände; kleinere Module sind flexibler, besonders auf unregelmäßigen Dachflächen.

Der richtige Abstand und ein durchdachtes Layout bestimmen nicht nur, wie viele Module auf ein Dach passen, sondern beeinflussen auch die Energieeffizienz und Anlagensicherheit. Daher muss die Größenberechnung Modulgröße, Layoutmethode und Mindestabstand gleichermaßen berücksichtigen, um eine optimale PV-Lösung zu erzielen.

Fazit

Die Berechnung der Modulabmessungen auf Dächern ist ein entscheidender Schritt in der Planungsphase von PV-Projekten. Präzise Größenplanung ermöglicht es, die begrenzte Dachfläche optimal zu nutzen, Kapazitätsverluste zu vermeiden, den Stromertrag zu maximieren und die langfristige Sicherheit sowie Stabilität des Systems zu gewährleisten.

Die Modulauswahl sollte sich an den tatsächlichen Anforderungen orientieren und nicht allein an möglichst hoher Leistung. Der Leistungsbereich von 410–800W deckt die meisten Wohn- und Gewerbeanwendungen ab. Bei der Entscheidung müssen Dachbedingungen, Abstands- und Randvorgaben, bauliche und gesetzliche Anforderungen sowie Stromgestehungskosten und Amortisationszeit gleichermaßen berücksichtigt werden.

Indem die Größenberechnung standardisiert und in Formeln sowie Checklisten parametrisiert wird, lassen sich PV-Systeme planen, die technisch zuverlässig, wirtschaftlich tragfähig und zugleich einfach zu installieren und zu warten sind.

Nur durch eine wissenschaftlich fundierte Planung in der Entwurfsphase können in den kommenden zwanzig Jahren stabile und effiziente Erträge aus erneuerbarer Energie gesichert werden.

Maysun Solar konzentriert sich auf den europäischen Markt und bietet Partnern eine zuverlässige Versorgung sowie Module in allen Leistungsklassen, einschließlich IBC Technologie, TOPCon Technologie und HJT Technologie. Mit klaren Daten und Planungshilfen zu Dachfläche und Abständen unterstützen wir EPCs und Installateure bei der effizienten, regelkonformen Systemgestaltung und sichern stabile Erträge.

Empfohlene Lektüre: